2025年も「web3とは」という言葉が話題になっていますが、実は本質を理解している人は多くありません。

本記事では、web3とは何かを初心者でも分かるように基礎から徹底解説します。特徴や最新動向、今後の展望まで幅広くカバーします。

企業や個人がどのようにweb3とはをビジネスや日常に活用できるかも紹介します。この記事を読むことで、web3の全体像が一気に把握できます。

Web3とは何か?定義と歴史的背景

近年、web3とは何かを巡る議論が活発化しています。Web3は単なるインターネットの進化版ではなく、根本から仕組みが異なります。ここでは、その定義や歴史的背景を3つの切り口で解説します。

Web3の定義と基本概念

web3とは、中央集権的な管理者が存在しない「分散型インターネット」を指します。これまでのインターネットと異なり、個々のユーザーがネットワーク全体の運営やデータ管理に関与できるのが特徴です。

経済産業省では、web3とは「ブロックチェーン上でトークンを媒体とした価値の共創・保有・交換を行う新たな経済」と定義しています。ブロックチェーン技術がWeb3の基盤であり、改ざん耐性や透明性が高い点が魅力です。

従来型のWeb1やWeb2と比べ、web3とはユーザーが自らデータや資産を所有し、自由に管理できる点が大きな違いです。代表的なWeb3サービスには仮想通貨、NFT、分散型アプリ(dApps)などが挙げられます。さらに詳しい仕組みや特徴については、Web3の基本と仕組みもあわせてご覧ください。

Web1.0・Web2.0・Web3.0の違い

web3とは何かを理解するためには、インターネットの進化を振り返ることが重要です。Web1.0は主に静的な情報閲覧が中心でした。企業ホームページや初期の検索エンジンが代表例です。

Web2.0では、SNSやYouTubeなど双方向コミュニケーションが普及しました。ユーザーが投稿や共有を行い、情報発信者と受信者の垣根が低くなりました。しかし、Web2.0の課題としてデータや個人情報が巨大プラットフォームに集中し、ユーザー主権が失われやすくなっています。

Web3.0は、分散型データ管理とユーザー主体の情報コントロールを実現します。下記の表で主な違いをまとめました。

| バージョン | 主な特徴 | 代表例 |

|---|---|---|

| Web1.0 | 静的な閲覧型 | 企業HP、初期検索エンジン |

| Web2.0 | 双方向・共有・SNS・UGC | YouTube、X(旧Twitter) |

| Web3.0 | 分散型・ユーザー主権・透明性 | 仮想通貨、NFT、dApps |

このようにweb3とは、過去のインターネットとは根本的に異なるアプローチで情報や価値を扱う新時代の仕組みです。

Web3の歴史と進化の流れ

web3とは、どのような歴史的背景から誕生したのでしょうか。インターネットの進化とともに、分散型技術への関心が高まってきました。

2008年、ビットコインの論文が発表され、翌2009年にブロックチェーン技術が実装されました。これがweb3とは何かを考える上での出発点です。その後、2015年にイーサリアムが登場し、スマートコントラクトによる自動取引やアプリ開発が可能になりました。

近年では、DAO(分散型自律組織)、DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)といった新潮流が次々生まれています。2025年時点でもweb3とは、進化を続ける分散型経済圏といえるでしょう。

Web3が注目される理由と社会的インパクト

web3とは、従来のインターネットとは異なる新しい価値観と社会構造を生み出す技術です。なぜこれほど注目されているのでしょうか。ここでは、セキュリティ、P2P、ユーザー主権、社会・ビジネスへの波及効果、2025年の最新動向までを詳しく解説します。

セキュリティとプライバシーの強化

web3とは、ブロックチェーン技術を基盤とすることで、従来のWeb2.0の課題であったデータ改ざんや情報漏洩リスクを大幅に低減します。全ての取引やデータが公開台帳で記録され、改ざんが困難なため、透明性と信頼性が飛躍的に向上しています。

| 項目 | Web2.0 | Web3 |

|---|---|---|

| データ管理 | 中央集権 | 分散型 |

| 改ざん耐性 | 低い | 高い |

| プライバシー | 事業者依存 | ユーザー主体 |

さらに、分散管理によりサイバー攻撃リスクも分散されます。参加者全員でデータを検証する仕組みにより、個人情報の保護が強化される点がweb3とはの大きな優位性です。

直接通信(P2P)と仲介者排除

web3とは、サーバーを介さずユーザー同士が直接やり取りできる点も特徴的です。P2P(ピア・ツー・ピア)ネットワークにより、仲介者を排除した効率的な取引や情報交換が実現します。

- 送金や契約が即時に完了

- 手数料の大幅削減

- 地域や国境を越えたグローバルな取引が容易

この仕組みにより、従来の金融機関やプラットフォームに依存しない新しい経済活動が可能となります。web3とは、より自由でオープンな経済圏を目指すテクノロジーです。

ユーザー主権と新しい経済圏の創出

web3とは、データやデジタル資産の所有権をユーザー自身が持つことを意味します。トークンエコノミーやNFTを活用することで、個人単位で価値の共創・交換ができる新たな経済圏が広がっています。

- クリエイターはNFTで作品を直接販売

- ユーザーがサービス運営に参加・意思決定

- トークンを活用した新しい報酬モデル

このような仕組みは、従来の中央集権型サービスでは実現できなかったユーザー主体の社会を推進します。web3とは、個人がデジタル社会の主役となる新時代の象徴です。

社会・ビジネスへの波及効果

web3とは、金融(DeFi)、エンタメ(メタバース)、組織運営(DAO)など多様な分野でイノベーションを生み出しています。企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)や新規事業の創出にも直結しており、日本政府や大企業も積極的にWeb3を推進しています。

- DeFiによる金融の民主化

- メタバースでの新しいビジネスモデル

- DAOによるフラットな組織運営

これらの波及効果は、社会全体の仕組みを根本から変える可能性を秘めています。web3とは、私たちの働き方や生活スタイルにまで影響を与える力を持っています。

2025年の最新動向・統計

2025年現在、web3とは関連の投資額や市場規模が国内外で急拡大しています。日本でもWeb3スタートアップが増加し、主要企業や行政の取り組みが活発化しています。

| 年度 | 国内Web3スタートアップ数 | 世界のWeb3市場規模(兆円) |

|---|---|---|

| 2023 | 100 | 15 |

| 2025 | 230 | 35 |

最新の投資動向や統計については、2025年上半期Web3業界投資研究報告でも詳しくまとめられています。今後もweb3とはの進化と拡大は続くと予測されています。

Web3の主要技術と特徴

Web3とは、インターネットの新たな進化形として2025年に大きな注目を集めています。

このセクションでは、web3とは何かを支える主要技術や特徴について、具体的な事例や比較を交えながら解説します。

各要素がどのように連携し、従来のWebから何が変わったのかを体系的に理解しましょう。

非中央集権化(Decentralization)

web3とは、従来の中央集権的な仕組みから脱却し、ネットワーク参加者全員で運営する分散型構造を指します。

この特徴により、特定の管理者や巨大企業によるデータ独占や権力集中を回避できます。

例えばDAO(分散型自律組織)は、ガバナンストークンを活用し、メンバー全員による意思決定を実現しています。

このような構造は、組織運営やコミュニティ形成において新しい可能性を生み出しています。

透明性とトラストレスな仕組み

web3とは、ブロックチェーンを用いて取引やデータの記録がすべて公開・検証可能となることが大きな特徴です。

この透明性により、改ざんや不正行為が極めて困難になります。

また、トラストレスな仕組みでは、仲介者を介さずに信頼を自動的に確立できます。

仮想通貨の取引検証やNFTの所有権証明など、信頼性が求められる場面で活躍しています。

スマートコントラクトと自律性

web3とは、プログラム可能な契約であるスマートコントラクトによって、取引や契約の自動実行が可能となる世界です。

仲介者を必要とせず、条件が満たされれば即座に処理が進みます。

DeFi(分散型金融)では、自動貸付や取引などがスマートコントラクト上で完結します。

これにより、効率性と透明性が飛躍的に向上しています。

トークンエコノミーと新しい価値流通

web3とは、仮想通貨やNFTなどのトークンを活用した新たな経済圏の創出を意味します。

デジタル資産が個人間で自由に発行・流通し、ガバナンスやインセンティブ設計にも利用されます。

例えばDAOではガバナンストークンを使って意思決定を行い、NFTマーケットプレイスではクリエイターが直接収益を得られます。

このような仕組みが、従来にない価値の流通を実現しています。

相互運用性とオープンソース文化

web3とは、異なるブロックチェーン同士を連携させるクロスチェーン技術や、オープンソースによる開発文化が根付いた世界です。

分散型アプリ(dApps)は複数のチェーンに対応し、ユーザーの利便性を高めています。

オープンソースコミュニティの活性化により、技術革新が加速し、誰もが開発や参加に貢献できる環境が整っています。

この点もweb3とはの大きな特徴です。

持続可能性や課題

web3とは、まだ発展途上の分野であり、スケーラビリティやエネルギー消費の問題が指摘されています。

また、規制や法整備の遅れ、ユーザー体験(UX)の改善も今後の重要な課題です。

今後は、より効率的なブロックチェーン技術の開発や、ユーザーが直感的に利用できるサービスの登場が期待されています。

持続可能性と利便性の両立が求められる段階です。

TEAMZ SUMMITとWeb3エコシステムの最前線

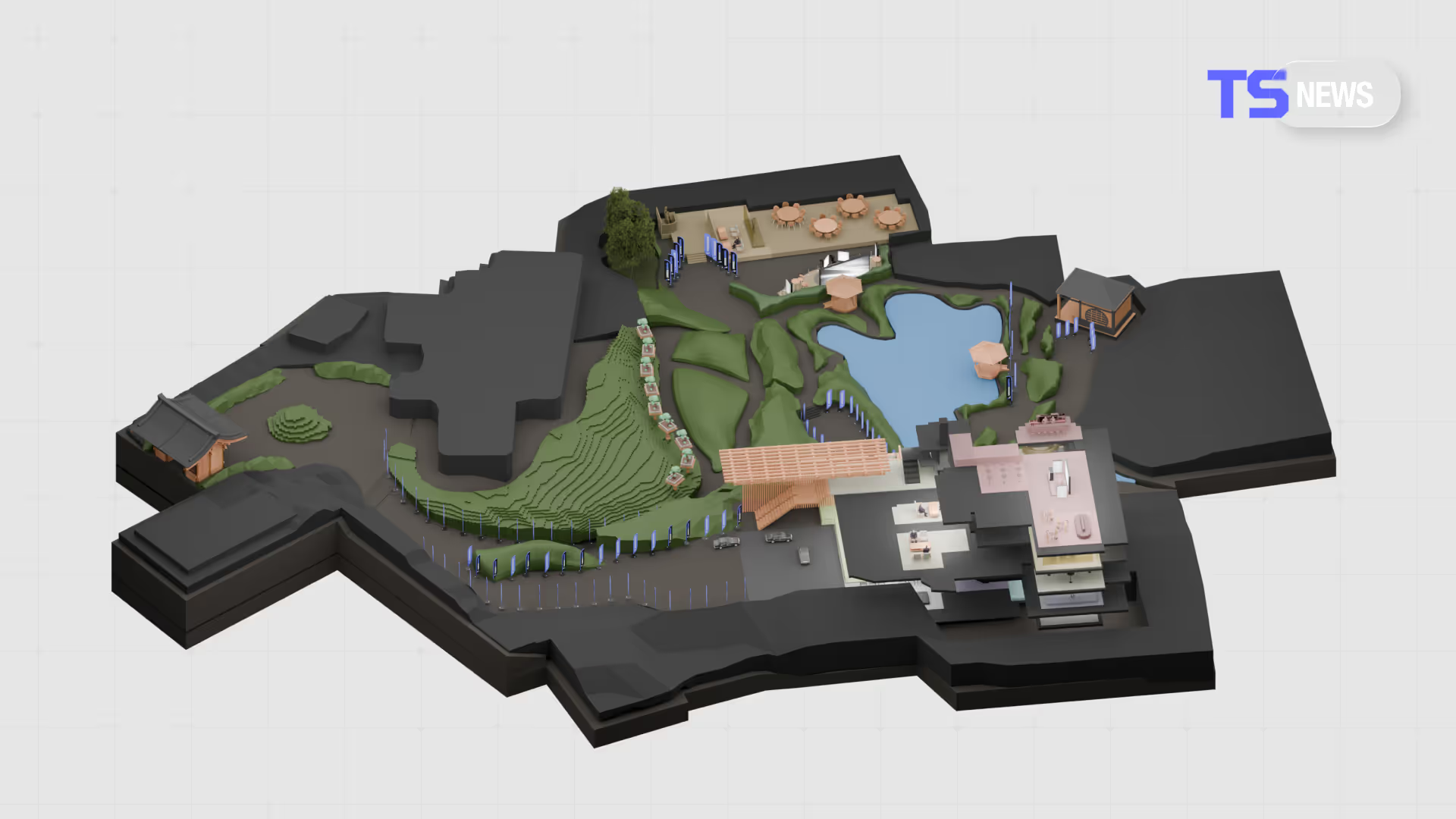

web3とはの技術やビジネス活用の最前線を知るには、業界最大級のカンファレンスが不可欠です。

TEAMZ Web3サミットの概要では、世界中のリーダーや投資家、起業家が集まり、最新トレンドや事例、課題を議論します。

展示やワークショップ、ネットワーキングを通じて、日本文化と先端テクノロジーの融合を体感できます。

web3とはを深く理解したい方にとって、知識と人脈を広げる絶好の機会となるでしょう。

Web3がもたらす具体的な活用例・業界別事例

web3とは、単なる技術革新にとどまらず、さまざまな業界で実際に新しいサービスやビジネスモデルを生み出しています。ここでは、主要な分野ごとにweb3とは何かが現実の世界でどのように活用されているか、その具体例を紹介します。

メタバースとデジタル経済

web3とは、メタバースの発展とともにデジタル経済の新たな可能性を切り開いています。仮想空間上でアバターが商品やサービスを売買する例が増え、NFTによるデジタル資産の所有や取引も一般化しています。

例えばKDDIの「αU」など、企業が独自のメタバースプラットフォームを立ち上げ、ユーザー同士が経済活動を行う事例が登場しています。NFTアートやバーチャルアイテムの売買によって、クリエイターとユーザーが直接価値をやり取りできる点も大きな特徴です。

こうした動きは、従来のインターネットとは異なる分散型経済圏を形成し始めています。

DAO(分散型自律組織)の台頭

web3とはの本質を象徴するのがDAO(分散型自律組織)です。これは中央管理者を持たず、参加者がガバナンストークンを通じて意思決定を行う新しい組織モデルです。

DAOは透明性が高く、誰でも提案や投票に参加できるため、従来の企業組織と比べてフラットな運営が特徴です。国内外では、クリエイター支援や資金調達、社会貢献プロジェクトなど、多様なDAOが誕生しています。

DAOの成功事例や最新動向は、過去のWeb3イベント事例でも多数紹介されています。このようにweb3とは、組織運営のあり方を根本から変えつつあります。

仮想通貨・DeFi(分散型金融)

web3とは、金融の分野にも大きな変革をもたらしています。仮想通貨による個人間の直接送金や、銀行を介さないDeFi(分散型金融)サービスが普及しつつあります。

DeFiでは、ユーザーが自分の資産を自動貸付や利息獲得、ステーキングに活用でき、金融サービスの透明性と効率性が向上しています。ビットコインやイーサリアムなどの主要仮想通貨が基盤となり、多様な金融商品が誕生しています。

従来の金融機関を介さずに資産運用や取引が可能となる点が、web3とはの最大の魅力の一つです。

NFT(非代替性トークン)の活用

web3とは、NFTを通じてデジタルコンテンツの唯一性と所有権を証明する新たな仕組みを提供します。アートや音楽、ゲームアイテムなど、あらゆるデジタル資産がNFT化され、唯一無二の価値を持つようになりました。

クリエイターはNFTを発行することで、直接ファンから収益を得ることができます。国内外ではOpenSeaや国内のNFTマーケットプレイスを活用したアーティストの成功事例も増えています。

NFTは、web3とはが創り出すクリエイターエコノミーの中核を担っています。

サプライチェーン・物流分野での応用

web3とは、サプライチェーンや物流分野にも革新をもたらしています。ブロックチェーン技術を活用することで、商品の流通履歴を透明化し、偽造や不正を防止する仕組みが構築されています。

食品や医薬品など品質保証が求められる業界では、ブロックチェーン上で全ての流通情報を記録し、消費者や企業がリアルタイムで確認できるようになっています。

これにより、信頼性の高いサプライチェーン管理が実現しつつあります。

公共・行政・社会インフラでの活用

web3とは、公共・行政分野でも効率化と透明性向上に寄与しています。行政手続きのデジタル化や、公的証明書の発行、電子投票システムへの応用が進んでいます。

国内外の自治体では、住民サービスの効率化や災害時の情報共有など、web3とはの技術を活用した実証実験が行われています。これにより、より安全で公正な社会インフラの構築が期待されています。

2025年の最新ビジネス導入トレンド

2025年現在、web3とはの導入は大手企業からスタートアップまで加速しています。金融、エンタメ、製造業など幅広い分野で新規事業が生まれ、市場規模や投資額も年々拡大しています。

企業がweb3とはを導入する理由の一つは、グローバルなネットワーク構築やイノベーション推進のためです。ネットワーキングや最新事例を知るために、Web3サミット参加理由とメリットを参考にする企業も増えています。

今後もweb3とはは、業界を横断して新たな価値創造の基盤となるでしょう。

Web3の未来展望と今後の課題

2025年以降のWeb3成長予測

2025年以降、web3とは世界中で急速な市場拡大が予測されています。金融やエンタメ分野を中心に普及が進み、日本でも大手企業やスタートアップによる参入が増加中です。

主要産業におけるweb3とはの浸透が進み、投資家や企業の注目も高まっています。市場規模やインフラの変化についてはWeb3.0技術の概要:インフラ、アプリケーション、人気度が参考になります。

表:Web3の市場成長予測(2025年以降)

| 年度 | 世界市場規模(兆円) | 日本市場規模(億円) |

|---|---|---|

| 2025 | 4.5 | 3,000 |

| 2030 | 12.0 | 7,500 |

web3とはの発展が今後も加速すると見込まれています。

技術進化と新たな可能性

web3とはAIやIoTとの統合により、より高度なサービスや自律型の経済圏創出が期待されます。クロスチェーン技術やL2ソリューションの発展で、異なるブロックチェーン間の連携が容易になり、相互運用性も向上しています。

特にAI技術との融合については、Web3とAIの統合に関する最新研究が今後の方向性を示しています。AIエージェントが分散型ネットワーク上で自律的に活動する未来も現実味を帯びています。

web3とは新たな複合領域を生み出し、イノベーションの源泉となるでしょう。

法規制・ガバナンスの動向

web3とはの普及に伴い、各国政府による法規制やガバナンスの整備が進んでいます。日本でも経済産業省が積極的な政策支援を行い、健全な発展を目指した法整備が進行中です。

しかし、国際的なルール作りや、セキュリティ・コンプライアンスの課題も残されています。web3とはのグローバルな成長に対応するため、柔軟な規制設計と持続的な議論が重要です。

企業や個人が安心して活用できる環境整備が求められています。

社会課題とユーザー体験

web3とはの普及には、ユーザー体験(UX)の向上やデジタルデバイドの解消が不可欠です。現状、操作の複雑さや専門知識の壁が一般層の参入障壁となっています。

また、情報リテラシーの向上や、サステナビリティ・環境負荷への配慮も社会的課題です。web3とはの持続的な成長には、全ユーザーが恩恵を受けられる設計が必要です。

今後、より直感的で分かりやすいサービス提供が進むことが期待されます。

企業・個人が今後取るべきアクション

これからの時代、web3とはに関するリテラシーの向上は不可欠です。企業は新規ビジネスやDX推進のチャンスとして積極的な情報収集やネットワーキングを図るべきです。

個人もキャリアや投資の選択肢としてweb3とはを深く理解し、主体的に学ぶ姿勢が重要です。2025年以降は、web3とはの知識と人脈が競争力の源泉となります。

新しい時代に備え、積極的なアクションが求められています。

Web3の基礎から最新動向、今後の展望までをしっかり理解できた今、実際に最前線の現場に触れてみませんか?私たちTEAMZが主催する「TEAMZ SUMMIT」では、国内外のリーダーや投資家、起業家たちが一堂に会し、リアルな事例や最新技術に触れられる貴重な機会が広がっています。あなたのビジネスやキャリアに新たなヒントを得たい方は、ぜひこのチャンスを活かしてください。

チケット購入\